こんにちは 東京新宿・大人のためのボイトレ教室Harmoniaのフェルナンデス由布子です。

テレビの歌番組を見ながらの家族トークとしても、

また飲み会の酒の肴の会話としても

この歌には心がこもってないなあ

○○の歌には心がない

など、という意見を誰かが言うの、聞いたことある人は多いでしょう。

言われたことがある人もいるかもしれません。

でもね、心がない人、感情がない人なんて、いますか?

そんな人、ないんですよ。

憎たらしいやつだって、卑屈なやつだって 無愛想なやつにだってハートはあるのです。

心がこもっていないってどんな歌だよ

「なんか違うんだよね、心が入ってないというか、、」

初めてデモテープ的なものを録音したCDを渡した、当時相談していたプロデューサーにこう言われました。

そして、他の新人さんのデモテープを渡され「よく比較してみて」と言われたのです。

ドキドキして作成した録音デモだったのでそりゃあ緊張して渡したものでしたが、返ってきた返事は非常にショックなもの。

その上、具体的にどうしたら良いかはさっぱりわからない。じゃあ、私の歌は一体どんな歌なんだ、、と頭を悩ませました。

実際のところ、「心がこもってるかどうか」なんて聞く人の主観でしかないので、無視したっていいものなんですよ。

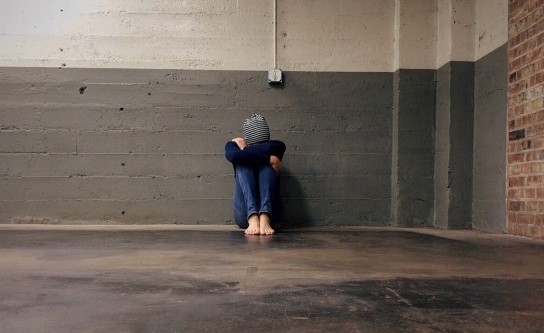

でも、受け取る側によっては、まるで自分は感情が乏しく歌などと創作活動には不向きなのかと思わされる、針のように尖った言葉になるときがあります。

もっというと、人しての愛情や心の機微さえもわからない欠陥人間のような気持ちにもさせられることもあります。

非常に打たれ弱かった当時の私はこの言葉を突きつけられて、心を大事にしてるつもりだったのに実は何もわかっていなかった、と情けなさと悔しさでいっぱいになりました。

比較してみろと渡されたCDを聞くと、たしかに私の歌とは違う・・・

でもそれを分析でしようとできるような冷静さも残っていませんでしたね。

今思うと、たとえ冷静であったとしても、それをしっかり分析して言語化できるような経験や知識、知恵もなかったけれど。。

しかしね、心が無い人なんていないし、感情を持っていない人だっていない。

誰にだって心の中に渦巻く感情は存在していて、誰かを慕い恋い焦がれる熱い想いを感じるようなこともあれば、その別れで胸が引き裂かれるような悲しさを味わったこともあるでしょう。

そんな感情をうまく外に表現するすべを持っていないだけなの。

「歌」を通して自分の想いを的確にアウトプットできていないだけなのです。

なぜ「心がこもっていない」ように聞こえるのか

心がこもっていない歌の理由を探る

歌にこころがこもっていない・・・

『そんな風に聞こえてしまう』のにはいくつかの原因があります。

もしかしたら、抑揚がなくて歌からグルーヴを感じられないからかもしれない。抑揚がないと平坦で無機質な音のつながりに聞こえますから。

もしくは、音色の層が薄く、厚みのある音がないからかもしれない。音の周波数が少ないと声も薄っぺらく硬さがでてしまいます。

いやいや、全ての音がテヌート気味なのかもしれない。十分な音を保つのは表現としては欲しいけれど、やりすぎるとのっぺしてしまいます。

こんな風に、「心がこもっていないように聞こえてしまう」原因は存在するはずです。

だから、それを言語化できずに無責任に「心がこもっていない」と言う人の話は聞かなくていい。

自分でよく聞いて「そう聞こえてしまう」(であろう)理由を探して分析してみることが大事なのでは、、次第にそう思うようになりました。

そのプロセスはきっと自分の成長の手助けになるはずですからね。

歌の成長に欠かせない視点

そのプロセスの中で欠かしては行けないのが「他の人の視点」です。

数値化できるリズムやピッチなどは一人でも練習ができますが、心がこもってるかなんて自分の尺度で測れるものではない。ですから、他の人の視点が欠かせません。

人前で歌って感想を聞くのもよし。また、グループで練習をして行くのも大事です。

例えばグループレッスンで他の人の歌を聞くことで、歌いまわしによって自分の感じ方が違う事に気がついたり、求める歌い方のヒントをもらえたりします。

もちろん、具体的にどう感じたかをアドバイスもらえるのが一番ですね。

当教室のグループレッスンもそんな機会を設けています。

[clink url=”https://voiceandsoul.me/traial/grouptraial/”]

なんだかわからないけれど、良い!

「心がこもってない」と言われてから20年ほどが経ちました。

いつの頃からかわからないけれど、ぼやっとながらその原因が見え始め、そしてだーんだんと、伝えたい感情や想いが歌に乗ってきたかな、と思えるようになりました。

これはもちろん、それを表現するに十分な筋感覚が整ってきた、ということでもあります。だからトレーニングが欠かせないのも事実。

しかし、最近は感情が抑えられず歌えなくなる、歌が雑になるほどのものもありました。

こんな時は顕著です。

歌は心身のコンディションが非常にわかりやすく現れるところ。

心配事があれば元気のない声になるし、楽しみなことが待っていればワクワク感を伴う声になる。今まで書いていたことと矛盾する様だけれど、実は間違いなく、目に見えない何かしらの作用が働き声に影響することもあります。

テクニック的には優れていなくても「なんだかわからないんだけれど、良い歌手なんだよね」という褒め言葉を聞いたことがあるのは私だけではないはず。

でも、「なんだかよくわからない」のは「良いもの」だけにしておきたいもの。

「なんだかよくわからないけど心がこもっていない」を

一つ一つ解決し、そして

「なんだかよくわからないけど良い!」の領域をめざして進むのみです。